新小山市民病院について

厚生労働大臣が定める掲示事項

2025年5月22日更新

新小山市民病院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

【概要】

施設名 新小山市民病院

所在地 〒323-0827 栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1

開設者 地方独立行政法人新小山市民病院 理事長 佐田 尚宏

管理者 新小山市民病院 病院長 佐田 尚宏

【標榜時間】

診療時間 午前8時45分~午後0時30分

午後1時30分~午後5時00分

受付時間 初診:午前8時30分~午前11時00分

再診(予約なし):午前8時30分~午前11時00分

再診(予約あり):午前7時45分~午後 4時00分

診療日 月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)を除く)

入院基本料に関する事項

(1)一般病棟入院基本料

当院の一般病床については、日勤・夜勤合わせて、入院患者7人に対して1人以上の看護職員の配置(急性期一般入院料1)をしています。併せて、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者を配置(25対1急性期看護補助体制加算)、夜間は入院患者100人に対して1人以上の看護補助者を配置(夜間100対1急性期看護補助体制加算)しております。

※ただし、病棟及び時間帯又は休日などで、看護職員の配置が異なる場合があります。

(2)特定入院料

当院は一般病床以外の病床として、HCU(ハイケアユニット入院医療管理料1及び早期離床・リハビリテーション加算、重症患者初期支援充実加算)、SCU(脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び重症患者初期支援充実加算)、小児病床(小児入院医療管理料3及びプレイルーム加算、養育支援体制加算)、地域包括ケア病棟(地域包括ケア病棟入院料2及び看護職員配置加算、看護補助体制充実加算)の基準に定める病院として関東信越厚生局長の承認を受けています。

各病棟における「病棟看護職員一人あたりの受け持ち数」はこちら

当院は関東信越厚生局に下記の届出を行っています

当院では、関東信越厚生局に下記の届出を行っています。

1.基本診療料

「基本診療料」についてはこちら

2.特掲診療料

「特掲診療料」についてはこちら

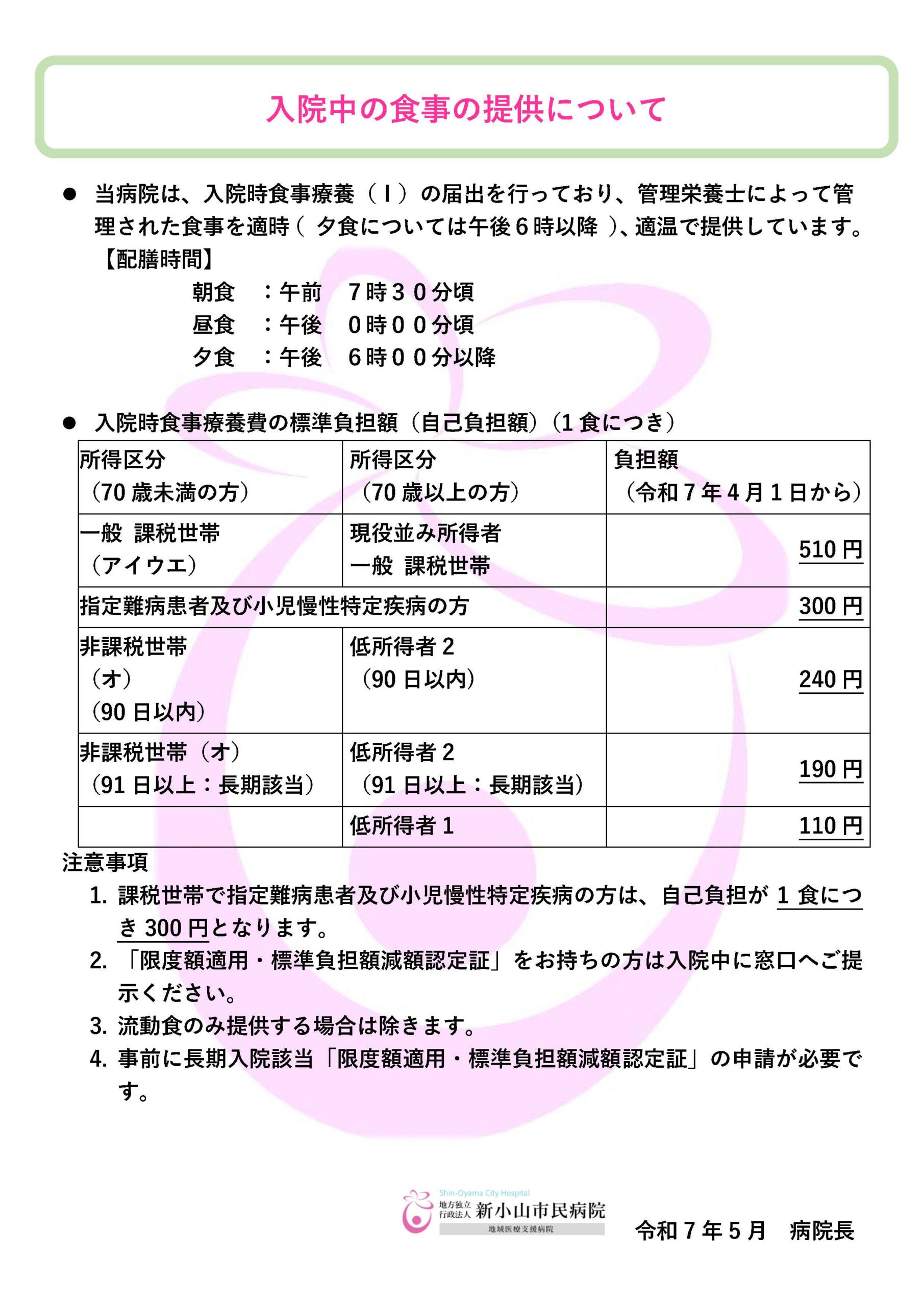

入院中の食事の提供について

「DPC(診断群分類別包括評価)方式」の対象病院に関する事項

当院は、厚生労働省より指定された「DPC(診断群分類別包括評価)方式」の対象病院です。入院医療費を計算するにあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算しています。

医療機関別係数1.5656(DPC標準病院群)

(医療機関別係数内訳)

基礎係数 1.0451・機能評価係数Ⅰ 0.3844・機能評価係数Ⅱ 0.0976・救急補正係数0.0385

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

保険外負担に関する事項

(1)選定療養費の徴収について

当院は、地域医療の中核を担う「地域医療支援病院」という種類の病院として、地域の“かかりつけ医”と連携し、“かかりつけ医”では対応が困難な急性期や高度の治療・検査、手術が必要な患者さんを受け入れております。その後、状態が落ち着き次第“かかりつけ医”で治療を継続していただくことにより病院と診療所の役割分担を進めております。他の保険医療機関等からの紹介によらず、当院に直接来院した場合については初診に係る費用を徴収することになります。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の医療機関等からの紹介によらず来院した場合は、この限りではありません。

「選定療養費」についてはこちら

初診時の選定療養費 ・・・・・・・・・ 7,700円(税込)

再診時の選定療養費 ・・・・・・・・・ 3,300円(税込)

診療時間以外の時間における診察 ・・・ 7,700円(税込)

(2)入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について

入院期間が180日を超える場合の費用の徴収について

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養対象となり、1日につき以下の金額が特定療養費として患者さんのご負担となります。

180日を超える入院に係る特別料金についてはこちら

一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)・・・一日につき 2,783円(税込)

(3)患者さんの希望での長期収載品の選定療養費について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費」についてはこちら

(4)特別の療養環境の提供について

当院では、個室をご希望・ご使用された場合に使用料をいただきます。

ご希望の際に「個室使用承諾書」の記入をお願いしております。

「料金一覧」についてはこちら

※1泊の金額ではなく、1日(0時~24時)の金額です。

(5)各種保険外負担に係る費用

当院では、療養担当規則の療養の給付と直接関係ないサービス等について、実費でのご負担をお願いしております。

ご使用・ご利用の際に各種書類の記入をお願いしております。

「個人情報保護方針」についてはこちら

医療従事者負担軽減に関すること及び地域医療体制確保加算における掲示

当院は、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善として、医師事務作業補助者(ドクター・クラーク)の外来診療補助 や病棟代行入力補助、他職種との業務分担(初診時の予診、静脈採血、入院の説明、検査手順の説明など)に取り組んでいます。

また、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善として、看護職員と他職種との業務分担、看護補助者の配置、短時間正規 雇用の看護職員の活用、妊娠・子育て中・介護中の看護職員に対する配慮、夜勤負担の軽減などに取り組んでいます。

負担軽減及び処遇改善についてはこちら

役割分担・業務分担についてはこちら

禁煙外来のご案内(ニコチン依存症管理料)

病院敷地内全面禁煙

当院では病院建物内及び敷地内は全面禁煙を実施しておりますのでご協力をお願いします。なお、敷地内にある駐車場の車内でも喫煙はご遠慮ください。

栄養サポートチーム(NST)について

医療安全に関すること(医療安全対策加算)

医療安全管理室は、院内の医療安全を推進する目的で設置しております。

「医療安全管理室」についてはこちら

医療相談窓口のご案内

院内感染防止対策に関すること(感染対策向上加算)

院内感染対策室は、院内の院内感染対策を実施する目的で設置しております。

「院内感染対策室」についてはこちら

術後疼痛管理チーム加算における術後疼痛管理チームによる診療

当院では、「術後疼痛管理チーム」による、疼痛管理を行っています。

後発医薬品、バイオ後続品に関すること

当院は、後発医薬品、バイオ後続品を積極的に採用しています。

病棟の薬剤業務に関すること(病棟薬剤業務実施加算)

当院では、病棟に専任の薬剤師を配置しています。

「薬剤部門」についてはこちら

入退院の支援に関すること(入退院支援加算)

当院では、病棟ごとに専任の入退院支援職員を配置しています。患者さんが安心して入院し、早期退院に向けての説明や相談ができるよう対応しております。また、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施しております。

「患者支援センター」についてはこちら

下肢末梢動脈疾患指導管理加算における専門的な治療体制

当院では、慢性維持透析を行っている患者さんに対し、下肢末梢動脈疾患の検査を行っています。検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合は、院内の専門診療科と連携し治療する体制を有しています。

アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料

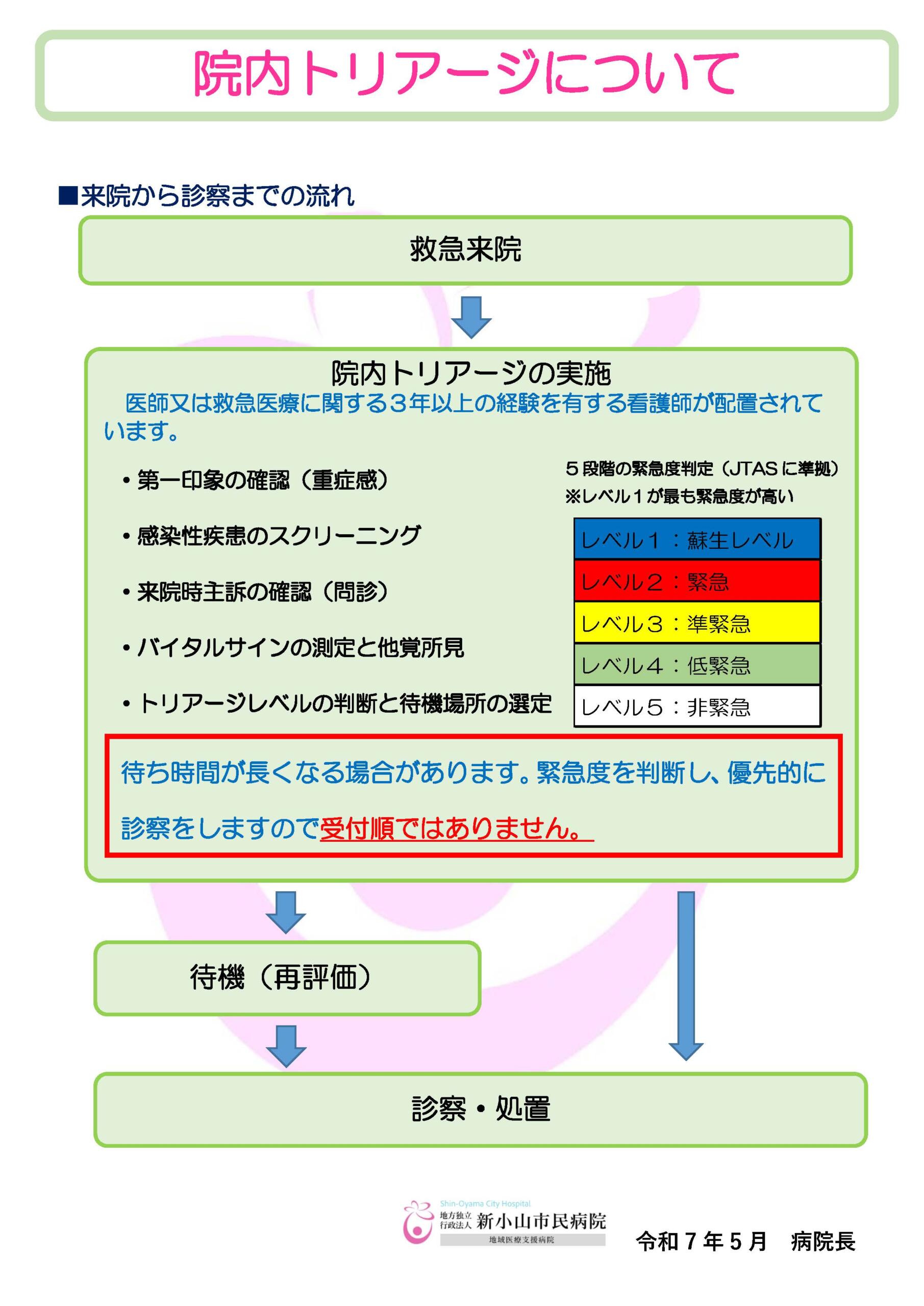

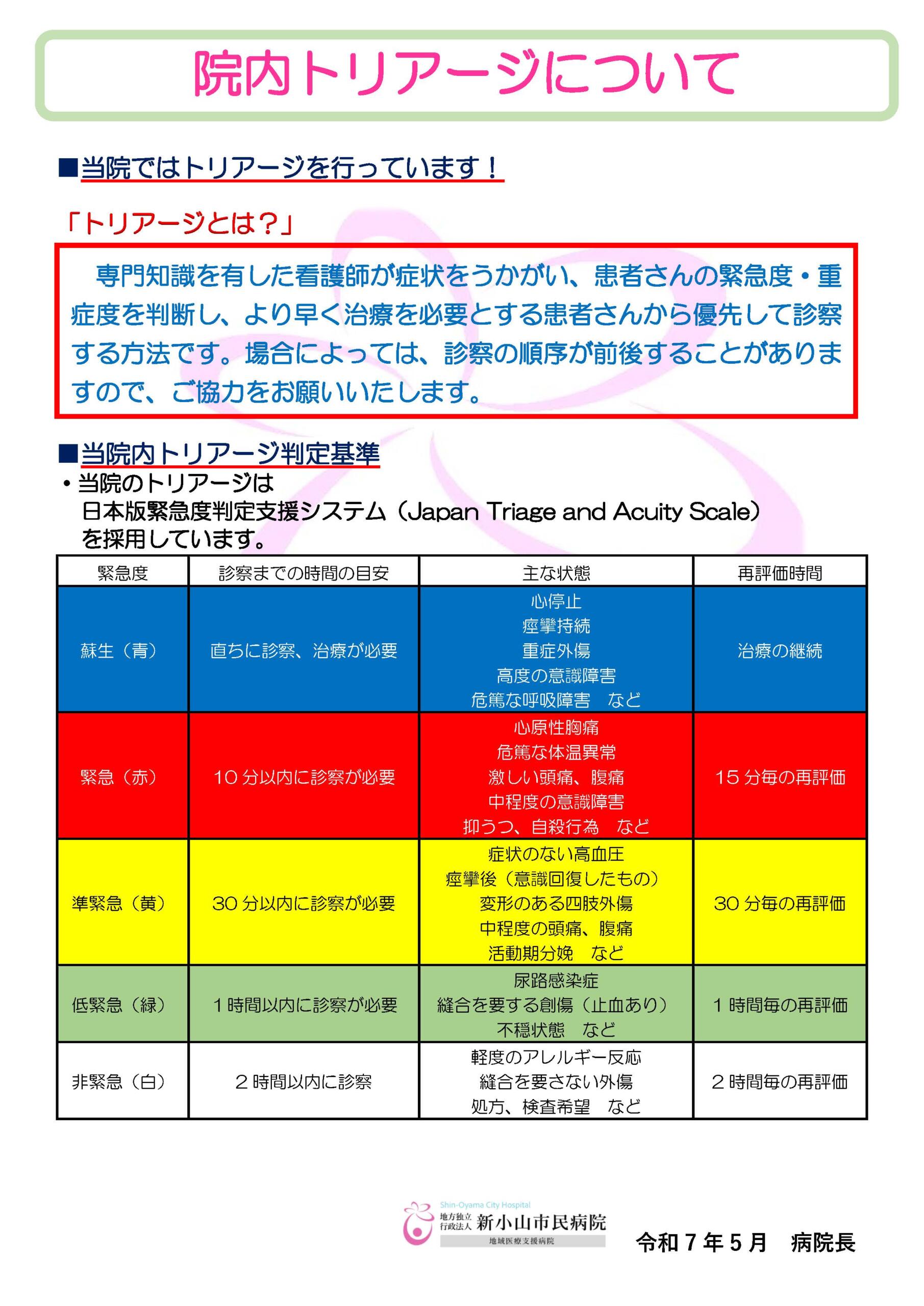

院内トリアージ実施料

当院では、救急外来を受診する患者さんに対して、院内トリアージ基準に基づき医師又は看護師が患者さんの状態を評価し、緊急度区分に応じて診療の優先順位付けさせて頂いております。そのため診察の順番が前後する場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績

厚生労働省が指定した施設基準の届出を要する手術の施行状況についてお知らせします。

医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術施行状況はこちら

医療DXへの取り組み(医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算)

当院は、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。

1.オンライン資格確認等システムによる、健康保険証の確認を行う体制を有しております。

2.オンライン資格確認等システムにてご同意いただいた場合、医療情報(特定健診・薬剤情報・診療情報・手術情報等)を活用して診療を実施しております。

3.電子処方箋をご利用いただけます。

4.電子カルテ情報共有サービスの取組実施のため、今後導入予定です。

外来腫瘍化学療法診療料

当院では、外来で抗がん剤治療を受ける患者さんが、安心・安全に治療を継続するための体制を以下の通り整備しています。

1.専任の医師,看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され,患者さんから電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されています

2.急変時等の緊急時に患者さんが入院できる体制が確保されています

3.実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し,承認する委員会を定期的に開催しています(がん化学療法レジメンについて)

4.当該委員会は,化学療法に携わる各診療科の医師の代表者,業務に携わる看護師,薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので,少なくとも年1回開催されています

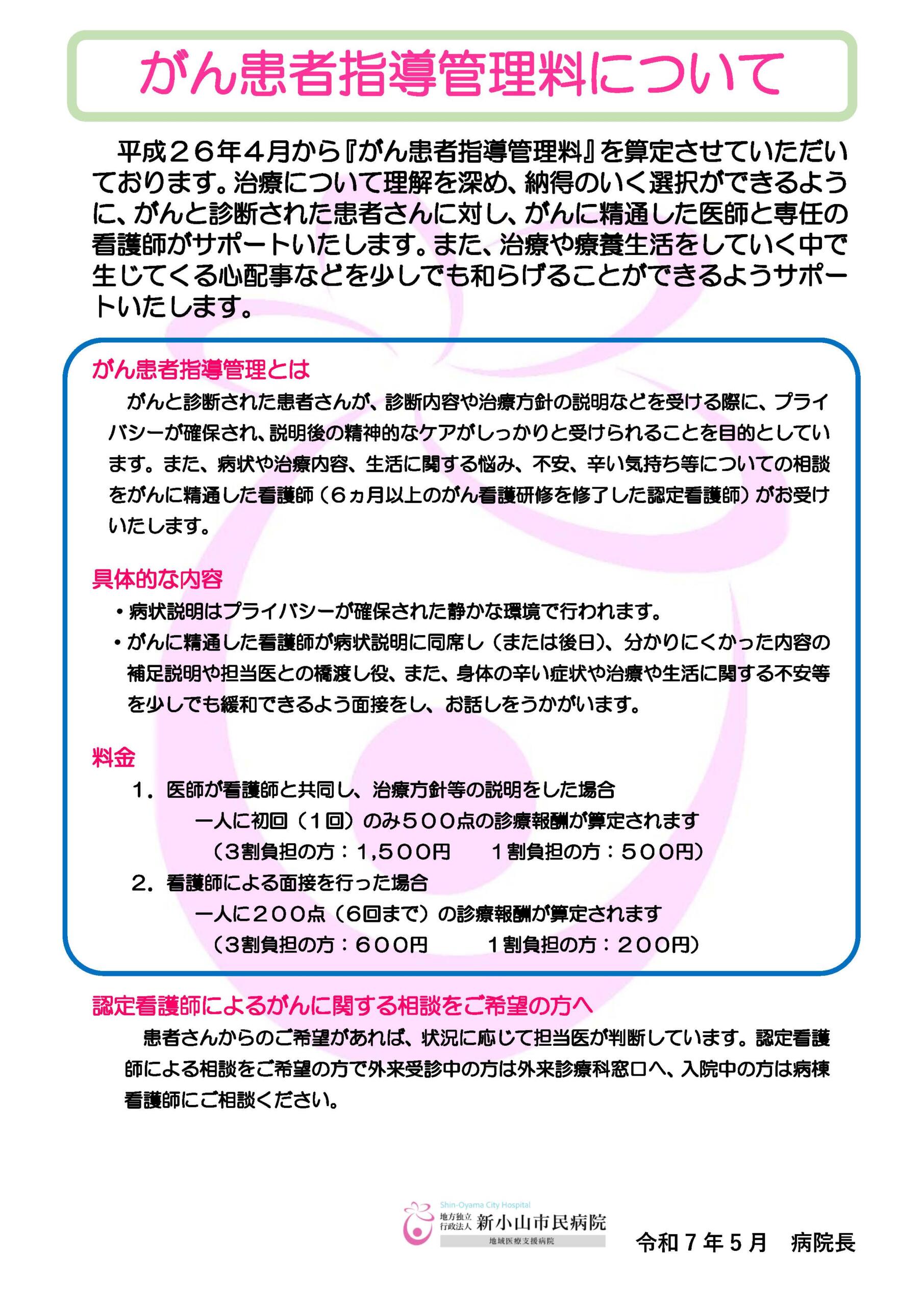

がん患者指導管理料について

「基幹型臨床研修病院」についてはこちら